Besuchen Sie die Jarasch-Piazza, solange das Schlimmere noch nicht steht

Original post is here eklausmeier.goip.de/wendt/2022/05-besuchen-sie-die-jarasch-piazza-solange-das-schlimmere-noch-nicht-steht.

In Berlin zeigt sich beispielhaft, was Gesellschafstransformation bedeutet: Aus einem Stück Friedrichstraße ist eine erweiterte progressive Kampfzone geworden, in der Bürger, Geschäfte und Geschichte untergehen sollen

Von Alexander Wendt / / politik-gesellschaft / 43 min Lesezeit

„Wir wissen nicht, wie es bei uns weitergeht“, sagt Willi Breitenkamp. Ein Teil seiner Ware steckt schon gut verpackt in Kisten. Das meiste, Möbel, Gläser, Lampen und Spiegel aus der Zeit vom Biedermeier bis zu den Zwanzigern steht noch in seinem Laden im Friedrichstraßenquartier 205.

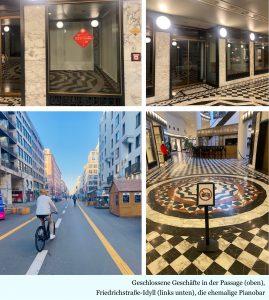

Der Antiquitätenhandel Breitenkamp gehört zu den letzten Geschäften, die in der unterirdischen Ladenzeile zwischen dem Quartier 207 und dem Kaufhaus Galeries Lafayette ausharren. Hinter den meisten Schaufenstern zu beiden Seiten gibt es nichts mehr zu sehen. An einer Eingangstür klebt noch die Werbung für den Adventseinkauf.

„Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre“, sagt Breitenkamp, „würde ich mir einen anderen Standort suchen.“ Er feierte vor ein paar Tagen seinen achtzigsten Geburtstag; sein Plan besteht darin, zusammen mit seiner Frau vielleicht noch zwei Jahre lang weiter Möbel und Gläser zu verkaufen, und sich dann zurückzuziehen. Die Breitenkamps betreiben ihren Handel seit 1999 in Berlin, davon seit ein paar Jahren hier im Zentrum. Genügend Zeit, alle Stadien des Niedergangs der südlichen Friedrichstraße zu erleben, in der seit August 2020 ein Kulturkampf des Berliner Senats stattfindet.

Wer in seiner Zeit etwas über die Atmosphäre der Stadt wissen wollte, konnte sie in den letzten hundertfünfzig Jahren am besten in der Friedrichstraße wahrnehmen. In der Kaiserära stand vor allem der mittlere Teil vom Centralbahnhof Friedrichstraße für Beschleunigung und Betriebsamkeit mit dem Kaffee Kranzler am Lindeneck als Ruhepol im Gewühl. In den Zwanzigern gab es hier mit den Modeateliers, jüdischen Geschäften, dem Nachtleben im Café Imperator und dem Teil des Nachtlebens, dem draußen das Trottoir genügte, die vielleicht berlintypischste Mischung aus Kommerz, Vergnügen, Nachkrieg und Vorkatastrophe. Am ehesten lässt sich Stil und Stimmung dieser Zeit in Billy Wilders „Menschen am Sonntag“ ahnen, der im ganzen Berlin dieser Zeit spielt, uraufgeführt 1930. Ab 1933 verschwanden die jüdischen Geschäfte, nach einem Bombentreffer auch das Kranzler. Vom August 1961 an konnte jeder entweder von der einen oder der anderen Seite des Checkpoint Charlie von seiner Straßenhälfte aus die Teilung der Stadt studieren. Unter dem Pflaster auf der Ostseite fuhr die Linie 6 durch Geisterbahnhöfe.

Die alte Friedrichstraßengröße kam nie wieder zurück, auch in diesem Punkt stand die Meile im alten Zentrum stellvertretend für die Stadt. Aber sie stand eben auch für den gutgemeinten Versuch, in den Neunzigern wenigstens einen leichten Abglanz der Metropole mit Investorenarchitektur nachzuahmen. Es hätte die Chance gegeben, Passagen nach dem Vorbild von Mailand und Leipzig anzulegen, und so die Möglichkeiten der Straße zu erweitern. In der realexistierenden Wiederhauptstadt reichte es nur für die zusätzliche Ladenzeile unter der Friedrichstraße, in der das Antiquitätenhändlerpaar Breitenkamp heute zwischen Biedermeieranrichten und Gründerzeitsofas sitzt. Aber immerhin, es gab oben und unten Läden dicht an dicht, ein bisschen Luxus, es gab die Feinschmeckerabteilung des Lafayette, es gab unten eine Champagnerbar, zu der auch ein Barpianist gehörte, und ab und zu spürte der Besucher von allen Seiten / Einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Jedenfalls mit dem festen Willen, sich Flaneur zu nennen, und die Klangspur von Friedrich Hollaenders „Ruins of Berlin“ mit Marlene Dietrichs Stimme über die Szene zu legen.

Das war nicht viel, jedenfalls verglichen mit besseren Tagen. Aber schon fast das Beste, was Berlin um das Jahr 2000 herum zu bieten hatte. Auf der Friedrichstraße dieser früheren Tage konnte man übrigens auch mit dem Fahrrad unterwegs sein, und zwar ganz ohne Markierung und sonstige politische Leitung. Der Autor dieses Textes hat das praktiziert.

Dann legten die grünen Planungsbevollmächtigten ihre Hand auf den Abschnitt zwischen Französischer Straße und Unter den Linden. Sie beschlossen im Jahr 2020, die durch Investorenpleiten sowieso schon durchgeschüttelte südliche Friedrichstraße zu einer beispielhaften Transformationszone des besseren Stadtlebens zu machen.

Über das, was dann kam, lässt sich vieles sagen. Aber eben auch, dass dieses 600 Meter lange Straßenstück, mit dessen Neuordnung sich Umwelt- und Klimasenatorin Bettina Jarasch in die Berliner Stadtgeschichte einschreiben will, wie schon die anderen Friedrichstraßenzustände seit Wilhelm I. wieder mal fürs akute Berliner Janze steht. Hier entfaltet sich gerade eine sehr spezielle Vorstellung von Schönheit, von progressiver Politik und vor allem von dem Umgang mit Bürgern, die sich dieser Politik gegenüber abweisend verhalten.

Eigentlich brauchten die Umgestalter für ihr 3D-Modell des neuen Urbanismus nicht viel. Sie sperrten den Abschnitt für den Autoverkehr, markierten mit gelben Streifen auf dem Asphalt eine Art Fahrrad- und Elektrorollerpiste, an deren Seiten stellten sie Baustellenabsperrungen und Schilder auf. Damit verschafften sie dem Straßenabschnitt den Reiz einer Dauerbaustelle. Weil das noch nicht genügte, begannen die Gestalter auch mit dem, was in der Fachsprache Stadtmöblierung heißt. Diese Art Stadtmöblierung, die 2020 die Friedrichstraße Süd bereicherte, verhält sich zu traditionellem Straßenschmuck etwa so wie der Genderstern zu hergebrachten Satzzeichen. Sowohl, was die erzieherisch-transformatorische Absicht als auch die Ästhetik angeht.

Neben der Pedalpiste, also dort, wo noch etwas Platz für Fußgänger geblieben wäre, wuchteten die Gestalter eine Reihe von gläsernen Schaukästen in die Fläche, in denen Händler ihre Waren präsentieren sollten. Dazu kamen sogenannte Sitzmöbel – ausladende Holzbänke auf Podesten, auf denen die Passanten, wie es heißt, verweilen können. Besonders für diese Bänke im Straßenraum begeistern sich progressive Stadtplaner seit einiger Zeit. Denn sie stehen nicht einfach nur so im Weg. Mit ihnen verbindet sich ein Programm. Nämlich die Möglichkeit, ohne Konsumdruck dazusitzen, und zwar genau dort, wo beispielsweise ein Straßencafé Flaneure unter Bestell- und Kellner unter Umsatzzwang setzen könnte. Das Gesamtwerk erinnert den einen oder anderen Berliner an eine Transformationszone weiter südlich, nämlich die Kreuzberger Bergmannstraße. Dort hatte der grüne Baustadtrat Florian Schmidt ebenfalls den Boden mit gelber Farbe beschmieren und Sitzbänke von grotesker Hässlichkeit am Straßenrand aufstellen lassen, die in Berlin aus unerfindlichen Gründen Parklets heißen.

Die Hauptfunktion der Bänke auf den Podesten besteht darin, Parkplätze zu beseitigen, die Nebenfunktion, Feierpublikum mit kostengünstig erstandenem Alkohol einzuladen. Kurzum, es handelt sich nach den Worten des damaligen Berliner Verkehrsstaatssekretärs Ingmar Streese um „Orte der Begegnung, der Ruhe“. In der Friedrichstraße wurden sie gut angenommen. Eine Anwohnerin schilderte kürzlich der Welt, sie würde jetzt öfter eine Tablette schlucken, um schlafen zu können, wenn unten auf den Bänken die Partyschicht beginnt. Weil zwischen Parklets und Glasguckkästen nicht noch ein paar Dixis passten, nutzen die modernen Friedrichstraßennachtschwärmer gern die Hauseingänge für unabweisbare Bedürfnisse. „Wenn ich vormittags um elf in meinen Laden komme“, sagt Antiquitätenhändler Breitenkamp, „liegen auf den Bänken oft noch Schnapsleichen von der Nacht, zwei bis drei Pullen auch, und das, was die Leute nicht im Rachen behalten können, daneben.“ Wie in den Zwanzigern findet also ein Teil der Vergnügung direkt auf dem Trottoir der Friedrichstraße statt, nur eben neu interpretiert. Orte der Begegnung: Ganz falsch ist das nicht.

In einer frühen Mini-Selbstbedienungsbankfiliale, erzählt Breitenkamp, hätten sich Obdachlose mehr oder weniger dauerhaft eingerichtet. Schlendernde Fußgänger merkten bald, dass es nicht ratsam ist, sich auf die Fahrradschnellpiste zu begeben. „Dort muss man aufpassen, dass man nicht von einem Elektrobike oder einem Roller umgenietet wird“, meint Marc Franzkowiak, der im Quartier 205 seine Galerie betreibt. „Die Dinger sind ja nicht mehr das, was Fahrräder früher mal waren.“

Vor allem nähern sie sich lautlos, anders als die Autos früher.

Mit ihren Maßnahmen verpassten die Verantwortlichen innerhalb von gut 20 Monaten der Transformationsstraße ein neues Gesicht. Die Kombination von Coronalockdowns, Parkplatzbeseitigung, Fahrradpiste und staatlich organisierter Verrümpelung ließ den Konsumdruck tatsächlich messbar sinken. Seit dem Beginn der neuen Zeit gaben in der Experimentalzone 15 Händler ihre Läden auf – den Auszug der Ladenbetreiber in der unterirdischen Passage noch gar nicht mitgerechnet. „Hier unten war es vorher schon schwierig nach der Insolvenz der Eigentümer“, sagt Daglind Breitenkamp. „Aber diese Umgestaltung hat der Gegend hier den Rest gegeben.“

Nun gilt in solchen und anderen Fällen der progressiven Umwälzung: Ihr Verlauf ist für diejenigen, die ihn vorantreiben, nie Grund, an der Berechtigung ihrer Sache zu zweifeln. Niemals. No pasarán.

Die damalige Verkehrssenatorin Regine Günther machte schon die Einführung des Bergmannstraßen-Gelsenkirchenflairs im Zentrum Berlins zu ihrer sehr persönlichen Mission. Rechts unten enthält die Dokumentation übrigens eine authentische Darstellung von dem, was Metropolenverweser wie sie unter „richtig was los“ verstehen.

Nach einem Jahr erklärte die Senatsumweltverwaltung die neue Friedrichstraße zu einem durchschlagenden Erfolg, um weitere Konzepte anzukündigen.

Mittlerweile hatten die überlebenden Händler aber auch das Aktionsbündnis „Rettet die Friedrichstraße“ gegründet. Dass es wie bei jeder Umwälzung Ängstliche und Unzufriedene gab, ließ sich nicht mehr völlig ignorieren. Wo aber die Narrativnot am größten ist, wächst die rettende Studie auch. In der Berliner Zeitung trommelten Journalisten mit besonderer Begeisterung für die Transformationszone. Sie fanden auch den makellosen Zahlenbeweis, dass der Senat richtig lag und liegt. Unter der Überschrift „Überraschende Erkenntnis: die autofreie Friedrichstraße zieht Besucher an“ zeigten zwei Redakteure Ende März 2022, dass die Geschäftspleiten und Umsatzrückgänge offenbar auf Wahrnehmungsstörungen der Händler beruhen. In Wirklichkeit erlebe die südliche Friedrichstraße gerade eine Hochblüte.

Was Wirklichkeit ist – auch hier steht der Berliner Fall für ein viel größeres Phänomen – bestimmen nämlich Studien. Sie stellen die höchste erreichbare Form des Faktenchecks dar. Die Berliner Zeitung berief sich auf Mobilfunkdaten des Unternehmens „What a Location“, nach denen die Durchschnittszahl der Besucher im Sommer 2020 vor Einrichtung der „Flaniermeile Friedrichstraße“ pro Tag zwischen 5939 und 7693 gelegen habe, einige Monate nach ihrer Einrichtung 9026, und im März 2022 schon bei 9781 Flaneuren pro Tag. Im Vergleich zu Juni 2020 entspreche das einem Anstieg um 65 Prozent, meldete die Berliner Zeitung. Eine gewisse Routine im Verkünden ständig steigender Kennziffern, die die Wirklichkeit überholen, ohne sie einzuholen, ist dem ehemaligen Zentralorgan der SED-Bezirksleitung Berlin immer noch anzumerken. Aufmerksamen Zwischendenzeilenlesern – auch die gibt es immer noch – fällt der Startpunkt der Zahlenreihe auf: nämlich der Sommer nach dem ersten Lockdown 2020, als die Geschäfte überall erst langsam wieder anliefen. Natürlich verraten Mobilfunkdaten auch nichts darüber, ob die Besucher der Zone dort etwas kaufen, oder ihre Zeit ohne Konsumdruck auf den Parklets verbringen und außer Flaschen nichts dalassen.

Anja Schröder vom Verein „Rettet die Friedrichstraße“ hält sich nicht lange mit den Zahlen auf, die ihr beweisen sollen, wie sehr sie und die anderen Händler sich irren. Sie betreibt ihr Geschäft „Planet Wein“ in der Charlottenstraße, sozusagen in der erweiterten Kampfzone. „Die Daten von ‘What a Location‘ können die Position von Besuchern gar nicht genau bestimmen“, sagt Schröder. „Die werten nur eine Mobilfunkzelle aus. Sie sagen auch nichts darüber, ob es sich um einen Fußgänger oder um einen Radfahrer handelt.“ Und natürlich auch nichts über das Einkaufverhalten. Das Bündnis „Rettet die Friedrichstraße“ beauftragte das israelische Startup-Unternehmen „PlaceSense“, das Bewegungsdaten von Smartphone-Besitzern metergenau auswerten kann. Der Verein besorgte sich aus dieser Quelle nicht nur Daten zur südlichen Friedrichstraße, sondern auch Vergleichszahlen zum nördlichen Teil, wo noch gestrige Verhältnisse herrschen. Die Gegenüberstellung zeigte, dass in den südlichen Teil seit Beginn des Experiments im Vergleich zu dem nichtumgestalteten Abschnitt gut 16 Prozent weniger Kunden kommen. Das Ergebnis passt zur Buchführung der Geschäfte. „Es wäre ja prima, wenn wir wirklich 65 Prozent mehr Umsatz in der Kasse hätten“, meint Schröder. „oder wenigstens 30. Aber das ist nicht so.“

Senatorin Jarasch lässt mitteilen, diese Zahlen könne ihre Verwaltung nicht kommentieren. Sie seien ihr nämlich unbekannt. Sie hält eine Umfrage dagegen, nach der 82 Prozent der befragten Passanten die Flaniermeile für prima halten.

Auch die Praxis, die Richtigen zu fragen, damit nichts Falsches herauskommt – in diesem Fall also nicht die Geschäftsinhaber und die Anwohner, sondern die Durchläufer – findet über den Fall Friedrichstraße hinaus breite Anwendung. Vermutlich halten sogar 80 Prozent der verbliebenen Käufer die Berliner Zeitung für ein gutes Blatt, und 80 Prozent der Grünenwähler Jarasch für eine kompetente Senatorin.

Zwar wischten die Politikerin, ihre Vorgängerin und alliierte Journalisten lange den Verweis auf tote Schaufenster als irreführenden Eindruck beiseite. Aber im Frühjahr 2022 entstand offenbar doch ein gewisser Druck für die Senatsverwaltung.

Zwar hätte es theoretisch die Möglichkeit gegeben, das Transformationsexperiment einfach für gescheitert zu erklären, und den alten Zustand wiederherzustellen. Praktisch geht das im „Experimentallabor Berlin“ (ARD) natürlich nicht, siehe oben. Deshalb zündete Jarasch vor wenigen Tagen die Transformationsstufe II. Sie besteht darin, jetzt auch den Fahrradverkehr aus der Friedrichstraße Süd zu werfen, weil er, wie der Senat nach zwei Jahren erkennt, das Flanieren doch ein bisschen behindert.

Deshalb soll der Fahrradschnellweg jetzt nach nebenan in die Charlottenstraße verlegt werden, der es offenbar bis jetzt noch viel zu gut ging. „Wir haben hier Fußgänger- , Auto- und Fahrradverkehr“, sagt Schröder, die dort ihren Laden betreibt. „Bis jetzt gab es damit keine Probleme.“ Aber darin liegt ja der Charme progressiver Politik: Sie löst Probleme, die Bürger vorher nicht hatten. Jetzt soll sich also die Charlottenstraße offenbar in eine Zone mit Fahrbahnmarkierung, vielen Schildern und sonstiger Baustellenoptik verwandeln, eine Straße, in der, wie es Bettina Jarasch ausdrückt, in Zukunft „das Auto zu Gast ist“.

Mit allen Maßnahmen, das noch schnell am Rand, wurde der Autoverkehr bisher gar nicht bedeutend reduziert und für das Globalklima nicht viel gewonnen; der motorisierte Verkehr, der nicht mehr durch die Friedrichstraße darf, verlagerte sich überwiegend in die Nebenstraßen. Bei der Gelegenheit: Womit wurde eigentlich damals der Sozialismus im Osten begründet? Den Klimakampf als Generalrechtfertigung für ein bürokratisches Prekariat, Tag und Nacht an Bürgern herumzurütteln und Strukturen aufzubrechen, gab es doch damals noch gar nicht. Worum ging es den Ewigmorgigen damals? Man vergisst das so schnell.

Zurück zum Hauptschauplatz: Den durch die Fahrradverbannung freigewordenen Platz in der Flaniermeile Süd bekommen nicht die Flaneure. In der Mitte der Zone sind nach dem neuesten Senatsentwurf holzumrandete Becken mit kleinen Fontänen vorgesehen, eine Art Parklets für Wasser. Ästhetisch fügen sie sich perfekt an die Glaswürfel und die Sitzparklets an, die ebenfalls bleiben und zusammen mit den Holzbecken Gastronomie schon durch Platzkonkurrenz unterbinden. Die Senatorin erklärte, die ganz neue Friedrichstraße werde sich in Zukunft optisch an Karl-Marx-Stadt der achtziger Jahre Italien orientieren. Mehrere Berliner Medien, und zwar solche, die eigentlich nicht zur Satirebranche zählen, meldeten, Jarasch schwebe eine «Piazza» vor, ein Ort, «wo Menschen draußen sind, sich treffen, sich begegnen, einfach ein Stadtplatz, der Menschen anzieht».

Bisher galt „südländisches Erscheinungsbild“ ja immer als irreführende Wendung in Polizeiberichten. Jetzt also auch in Berlins Stadtplanung. Ihre architekturhistorische Kompetenz zeigt die Senatorin dadurch, dass sie ein 600 Meter langes Teilstück einer Durchgangsstraße zur Piazza erklärt, ihre politische damit, dass sie die Begegnung von Menschen in einer Stadt für etwas hält, das nur unter öffentlicher Betreuung funktioniert.

In Italien gibt es tatsächlich auch langgezogene Plätze, aber allem Gemecker zum Trotz, das es ganz früher einmal über den Bernini-Brunnen der Piazza Navona gab: die geplanten Wasserspiele mit Grünberlinflair fallen dagegen dann architektonisch doch etwas ab.

Sollte es im Teil II der Operation gelingen, die Friedrichstraße erst einmal in ihrer Experimentalzone als Geschäftsstandort völlig abzutöten, wäre es berlintypisch, im Norden damit fortzufahren. Dann würde nämlich der lästige Datenvergleich endlich aufhören. Möglicherweise richtet der Senat auch einen Transfermitteltopf für ruinierte Händler ein. In die leeren Geschäftsräume könnten geförderte Vereine einziehen. Transformation ist ein permanenter Prozess. Sind erst einmal alle Strukturen zerschlagen, die sich früher aus eigener Kraft erhalten konnten, dann müssen alle weiteren Schritte geplant, betreut, bezuschusst und wieder umgeplant werden. Das wohlmeinende Sozialingenieursmilieu – das zeigt sich in der Friedrichstraße besonders mustergültig, aber eben nicht nur dort – verfügt über die Kraft eines neuen Midas. Alles, was es berührt, funktioniert anschließend entweder schlechter als früher oder gar nicht mehr. Hässlicher wird es garantiert auch. Nicht selten durch den Einsatz von extraviel Geld. Wenn es in diesem Milieu eine Grundüberzeugung gibt, dann die, dass Transformation immer weiterzugehen hat, dass sie langfristigen Plänen folgen muss und sich keinesfalls um das Gemaule der Betroffenen scheren darf.

Vor einiger Zeit hatte Katrin Göring-Eckardt in einem Interview festgestellt, es gebe Menschen, die gar kein Bedürfnis hätten, in eine umgebaute bessere Welt aufzubrechen. Sie meinte, auch für diese Mitbürger müsste ihre Partei Antworten finden. Was sie nicht mitteilte: Wie lautet die Frage?

Die alten Berlin- und Friedrichstraßenepochen kommen nicht nur nicht zurück. Es gibt auch immer weniger, die etwas davon wissen. „Nie wieder können wir das Vergessene ganz zurückgewinnen“, schreibt Walter Benjamin in „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“. „Und das ist vielleicht gut so. Der Chock des Wiederhabens wäre so zerstörend, daß wir im Augenblick aufhören müssten, unsere Sehnsucht zu verstehen.“

Jedenfalls sollten Flaneure jetzt aufbrechen, um am besten mit einem Italienreiseführer im Rucksack durch die Transformationszone Friedrichstraße zu laufen. Sie können sich dort, wie Jarasch sagt, begegnen. Anderen auch. Es ist richtig was los.

Wozu der Bummel gut sein soll?

Ganz einfach. Die Berliner neigen dazu, immer die gleichen Parteien zu wählen. Ohne diese politische Stasis kämen die Transformationstreiber mit ihren Plänen gar nicht vom Fleck. Die Experimentalfriedrichstraße der Gegenwart repräsentiert also garantiert die bessere alte Epoche von morgen.

Statt in erster Linie die Ökonomie und allgemeine Geschichte zu bemühen, lassen sich die Umbrüche in Europa, Deutschland und Berlin der letzten hundert Jahre vielleicht eher mit einer Theorie von Milieu und Ästhetik erklären, genauer: mit einem Milieu, das im tiefsten Grund eine tiefe Abneigung gegen alles Gewachsene und Proportionierte hegt, und sich erst dann wechselnde Begründungen sucht, um das, was es vorfindet, zu zerschlagen.

In zehn Jahren sieht die Zone garantiert schlimmer aus.

Dieser Text erscheint auch auf Tichys Einblick.

20 Kommentare

Original: Besuchen Sie die Jarasch-Piazza, solange das Schlimmere noch nicht steht

Liebe Leser von Publico: Dieses Onlinemagazin erfüllt wie eine Reihe von anderen Medien, die in den letzten Jahren entstanden sind, eine zentrale und früher auch allgemein selbstverständliche publizistische Aufgabe:

Es konzentriert sich auf Regierungs- und Gesellschaftskritik.

Offensichtlich besteht ein großes Interesse an Essays und Recherchen, die diesen Anspruch erfüllen.

Das jedenfalls zeigen die steigenden Zugriffszahlen.

Kritik und Streit gehören zur Essenz einer offenen Gesellschaft.

Für einen zivilisierten Streit braucht es gut begründete Argumente und Meinungen, Informationen und Dokumentationen von Fakten.

Publico versucht das mit seinen sehr bescheidenen Mitteln Woche für Woche aufs Neue zu bieten.

Dafür erhält dieses Magazin selbstverständlich kein Steuergeld aus dem Medienförderungstopf der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, kein Geld aus dem Fonds der Bundeszentrale für politische Bildung (obwohl Publico zur politischen Bildung beiträgt) und auch keine Überweisungen von Stiftungen, hinter denen wohlmeinende Milliardäre stehen.

Ganz im Vertrauen: Publico möchte dieses Geld auch nicht.

Die einzige Verbindung zu diesen staatlichen Fördergeldern besteht darin, dass der Gründer des Magazins genauso wie seine Autoren mit seinen Steuern dazu beiträgt, dass ganz bestimmte Anbieter auf dem Medien- und Meinungsmarkt keine Geldsorgen kennen.

Es gibt nur eine Instanz, von der Publico Unterstützung annimmt, und der dieses Medium überhaupt seine Existenz verdankt: die Leserschaft.

Alle Leser von Publico, die uns mit ihren Beiträgen unterstützen, machen es uns möglich, immer wieder ausführliche Recherchen, Dossiers und Widerlegungen von Falschbehauptungen anzubieten, Reportagen und Rezensionen.

Außerdem noch den montäglichen Cartoon von Bernd Zeller. Und das alles ohne Bezahlschranke und Abo-Modell. Wer unterstützt, sorgt also auch für die (wachsende) Reichweite dieses Mediums.

Publico kann dadurch seinen Autoren Honorare zahlen, die sich nicht wesentlich von denen großer Konzernmedien unterscheiden (und wir würden gern noch besser zahlen, wenn wir könnten, auch der unersetzlichen Redakteurin, die Titelgrafiken entwirft, Fehler ausmerzt, Leserzuschriften durchsieht und vieles mehr).

Jeder Beitrag hilft.

Sie sind vermutlich weder Claudia Roth noch Milliardär.

Trotzdem können Sie die Medienlandschaft in Deutschland beeinflussen.

Und das schon mit kleinem Einsatz.

Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto

(Achtung, neue Bankverbindung!)

A. Wendt/Publico

DE88 7004 0045 0890 5366 00,

BIC: COBADEFFXXX

Dafür herzlichen Dank.

Die Redaktion

Libkon

7. Mai, 2022Das alles erinnert mich an San Francisco. Sie war eine wunderschöne Stadt. Wohlgemerkt: WAR. Aber die «Democratic/Socialistic Party» hat sie nicht zufällig verkommen lassen. Dort dürfen die Minderheiten bis zu $1000 in Geschäften stehlen, ohne, dass sie dafür festgenommen oder gar verantwortlich gemacht werden dürfen. Schließlich sind sie ausschließlich OPFER, und nicht etwa Täter. Das klingt sehr nach einer psychisch gestörten «politisch» motivierten Ansicht. Soweit gehen sie in Berlin (noch) nicht. Aber politisch sind sich diese Stadtregierung und die von San Francisco auffällig ähnlich. Wer nun fragen sollte, wer «schuld» daran hat, bekommt die klare Antwort: Der böse weiße Mann. Jawoll.

ToNo

7. Mai, 2022Jedem das, was er verdient. Und bezüglich Stadtgestaltung etc. bekommt der Berliner eben auch genau das, was er wollte und will und deshalb verdient. Wer hat sowas gewählt? Er hat sowas gewählt! Der Durchschnittsberliner, wohlgemerkt. Die anderen haben sich eben zu fügen oder zu verziehen. Solange es noch landesintern Refugien und Alternativen gibt, ist ein Umzug nicht unzumutbar. Abstimmung mit den Füßen würde das heißen.

Leidtragende sind die Steuerzahler außerhalb von Berlin. Sie könnten sich nur damit trösten, dass diese Stadt für Außenstehende ein Schauspiel und im besten Falle ein abschreckendes ist. So wie die DDR durch ihr Vorbild verhinderte, dass die Westdeutschen ihren schubweise auftretenden Wohlstandsallüren allzu sehr nachgaben. Vielleicht wird damit das Schlimmste im Rest des Landes verhindert.

Außerdem spiegelt sich jede Epoche in ihrer Architektur und der heutigen wird in Berlin eben gerade ein besonders beredtes Denkmal gesetzt. Den künftigen Generationen zur Lehre.

Andreas Hofer

8. Mai, 2022Leidtragende sind auch die Steuerzahler IN Berlin, die gibt es tatsächlich auch. Aber – fahren sie mal die U8 am Mittag – die sind mittlerweile deutlich in der Minderheit.

Albert Schultheis

7. Mai, 2022Lieber Herr Wendt,

Mit Verlaub, die «Jarasch-Piazza», ja Berlin! Wen interessiert so ein Scheißdreck jetzt noch? Wir erleben gerade die letzten frühlingshaften Momente der alten Zeit, vor dem Beginn des 3. Weltkrieges. Ja, er hat eigentlich schon längst begonnen, denn die NATO steht längst mit zwei Füßen, Haut und Haaren mit den «lupenreinen Demokraten» in der Ukraine im Krieg gegen Russland. Nachdem wir Deutschen angeblich mit großer Mehrheit es nicht mehr abwarten konnten, endlich schwere Angriffswaffen zu liefern, nachdem die NATO unseren ukrainischen Helden präziseste Geo-Koordinaten und die zugehörige Hardware nebst Schulung lieferte, – Oh, Freude schönster Götterfunken – um mittlerweile zwei große russische Kriegsschiffe zu versenken und diverse Generäle zu «entnehmen» – danach dürfte wohl selbst kein westlicher Experte internationalen Rechts mehr behaupten können, wir seien nicht aktiv in Kampfhandlungen verstrickt. Die Frage ist jetzt nur noch: wo steigt der erste nukleare Rauchpilz auf? Sind es zugleich mehrere kleinere, die einen nuklearen Riegel im Westen der Ukraine schießen? Oder ist dabei ein etwas größerer dabei, der über besagter Piazza in Berlin aufsteigt. «Boom, goes London, boom, Paree!» …

Wir haben das Spiel auf Teufel komm raus gespielt, da bleibt irgendwann die Restwahrscheinlichleit von, sagen wir 90 : 20, dass er tatsächlich rauskommt. Ich habe jedenfalls keinen Bock mehr, gegen diesen Irrsinn noch weiter anzuschreiben.

Jens Richter

7. Mai, 2022Lieber Herr Schultheiß, Sie interessieren sich nicht für «so ein Scheißdreck». Das sei Ihnen gegönnt. Es gibt aber auch Menschen, die es quält, wenn Schönes zerstört wird. Wenn ich durch Florenz oder Rom flaniere, atme ich auf, im heutigen Berlin würde ich schwermütig werden. Wie sieht’s Ihrer Ansicht nach mit Artikeln über Dunkle Materie, Zahnfleischentzündungen und Beethovens Streichquartette aus? Sind die in Kriegszeiten noch erlaubt? Wenigstens so «90:20»?

Albert Schultheis

9. Mai, 2022Lieber Herr Richter,

unterstellen Sie mir bitte nicht, ich hätte für Schönes, für das, was frühere Generationen mit Kopf und Händen erschaffen haben, keinen Sinn, die dunkle Materie interessiert mich brennend (ich war Physiker) und ich wäre der Letzte, der jemandem verböte, Beethovens Streichquartette zu hören. Als ich vor sechs Jahren mit meiner Frau aus Deutschland wegging, weil ich für uns und unsere mittlerweile 10-köpfige Familie (inkl. Enkel) ein neues Standbein draußen im Pazifik schaffen wollte, sagte ich kurz vor unserem Wegzug zu meiner Frau, «Schau dir an, wie schön unsere Heimat ist, wir sollten das alles so in Erinnerung behalten». In Spanien, wo ich jetzt wohne, gibt es einen Radiosender Radio Nacional de España – Radio classica. Man spielt dort internationale klassische Musik. Ich schätze 60% der Beiträge stammen aus der deutschsprachigen Klassik! Das schätzt man dort (noch). Der unmittelbare Grund, weshalb wir gingen, war damals der Ausbruch des Bürgerkriegs in der Ukraine. Mir war damals schon klar, dass die USA das auf die Spitze treiben würden – dahin wo wir uns gerade befinden. Jeder, der die Doktrinen eines Zbigniew Brzezinsky gelesen, von Stratfor und Rand Corporation gehört hatte, konnte das wissen. So viel zu Ihrer «themenfremden Russenpropaganda», Herr van Houten. Dazu kam die gewollte Überfremdung durch die islamisch/islamistische Masseneinwanderung ab 2015, dabei war jedem Sozialpsychologen klar, wenn eine kritische Masse kommt, dann schwingt das Pendel der Assimilation in die andere Richtung um. Alahu akbar. Für meine Kinder ist es heute schwer, eine Schule für ihre Kinder zu finden, in denen diese nicht als Christen gemobbt werden. Leider hängt alles mit allem zusammen. Und verzeihen Sie mir meine Abfälligkeit über die Piazza Jarasch, werter Herr Wendt. Mir blutet mein Herz nicht weniger als das Ihre.

Andreas Hofer

8. Mai, 2022Tja, „das“ dürfte dann alles nivellieren.

Milhouse van Houten

8. Mai, 2022Werter Herr Schultheis,

bitte sondern Sie Ihre themenfremde Russenpropaganda zur versuchten Diskreditierung des Freiheitskampfes der demokratischen Ukraine, die sich der zwangsweisen Verordnung des faschistischen Unterdrückungssystems putinscher Prägung erwehrt und gegen die entsprechende politische und militärische Unterstützung durch zivilisierte Staaten in Ihren Lieblingskanälen auf Telegram ab und nicht hier unter diesem wundervollen Artikel, den zu lesen mir viel Spaß bereitet hat. Danke für Ihr Verständnis.

Albert Schultheis

9. Mai, 2022Lieber Herr van Houten,

Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viele Jahre in Ihrem «zivilisierten» Deutschland die neue Ästhetik der linksgrünen Multikultur genießen können – in Ihrer letzten, halbwegs erträglichen bürgerlichen Rückzugsnische, woimmer die sein mag. Ich als «Nazi» beschimpft, als «Pack», als «Corona-Leugner», «Verschwörungstheoretiker», «Impfgegner und Parasit an der deutschen Volksgesundheit», dem selbst Freunde das Recht abgesprochen haben, in einem deutschen Krankenhaus behandelt zu werden, ziehe heute die beschwerliche Arbeit, vulkanischen Boden urbar zu machen und alte Bruchsteinmauern wiederzuerrichten, dem unbeschwerten Leben in einem «zivilisierten» Deutschland vor.

ToNo

9. Mai, 2022Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass hier Kommentatoren nicht im Befehlston und ohne Unterstellungen miteinander diskutieren? Das liegt meines Erachtens daran, dass dies hier eine echt liberale Plattform ist. Das mag in der heutigen Zeit neu und ungewohnt erscheinen, ist aber so. Zumindest war das mein Eindruck bisher. Oder die publicomag-Redaktion hat gestern ihre Haltung dazu geändert?

Thomas

8. Mai, 2022Irreführung

Sind die Deutschen, Russen, Iraker, Libyer und Syrier

an ihrem Unglück etwa selber schuld? Alleinschuld, mal wieder?

„Ich habe jedenfalls keinen Bock mehr, gegen diesen Irrsinn noch weiter anzuschreiben.“

Ich auch nicht. Es gibt aber gute Gründe dafür, gegen den Wahnsinn der Baeren und Böcke anzuschreiben. Nur Mut!

Der Herr Wendt schreibt:

• In zehn Jahren sieht die Zone garantiert schlimmer aus.

Sehr wahrscheinlich, wenn sie dann noch steht.

• Aus einem Stück Friedrichstraße ist eine erweiterte progressive Kampfzone geworden, in der Bürger, Geschäfte und Geschichte untergehen sollen

Die Grünfaschisten haben aus Deutschland Stück für Stück eine erweiterte progressive Kampfzone gemacht, in der Bürger, Geschäfte und Geschichte untergehen sollen. Die Friedrichstraße in Berlin ist dabei ein gutes Beispiel, für die gesellschaftspolitischen Krämpfe, die diese Leute ausleben. Diese Leute haben bewiesen, daß sie nicht etwa etwas gegen Faschismus haben, denn sonst würden sie den Grünfaschismus und seine Methoden nicht mittragen und hofieren. Sie haben auch grundsätzlich nichts gegen Lügen, denn sonst würden sie nicht für eine „gute Sache“ lügen. Diese Leute heben in der Bundesrepublik Deutschland den Grünfaschismus als „Gegenentwurf“ zum Nationalsozialismus („Faschismus“) auf ihr Schild; und auch gegen Krieg als Mittel der Politik haben diese Leute im Grunde gar nichts, denn es ist gerade mal elf Jahre her, daß ein Militärbündnis in Libyen einen militärischen Sondereinsatz durchzog. Und zwar ohne daß nennenswerter Widerspruch in den so genannten „freien Medien“ aufkam, als mal wieder ein Land in Grund und Boden „befreit“ wurde. Mal ganz zu schweigen, von Militäraktionen in Belgrad oder Bagdad. Die Bundeswehr schickte ca. 300 Soldaten zusätzlich nach Afghanistan, um die Nato-Partner im Libyen-Krieg zu entlasten (2011, März).

Auch wir wurden zwar mal von einem so genannten „Faschismus“ befreit, heißt es. Es handelte sich zwar um Nationalsozialismus, aber das ist ja das Gleiche, sagen sie. Derlei sei nicht internationalistisch, also faschistisch. Somit haben „Putin-Russen“ und BRD-Demokraten ihren politischen Kampf vor 77 Jahren verloren, heißt es. Und „Soros-Ungarn“, DDR-Demokraten und Grüne haben ihn dann wohl gewonnen. Die Politik der Illusionen hämmert es so jedenfalls wie von Sinnen in die Köpfe – und eben auch in die Friedrichstraße Berlin.

In Wirklichkeit nimmt Churchills Plan von Großbritannien als „Freund und Förderer“ der „Vereinigten Staaten von Europa“ zunehmend Gestalt an.

https://www.europa-union.de/fileadmin/files_eud/PDF-Dateien_EUD/Allg._Dokumente/Churchill_Rede_19.09.1946_D.pdf

Ist also demnächst Moskau dran, „befreit“ zu werden? Von UKUSA and friends? Vorangetrieben von Vulgär-Philosophen, wie vor elf Jahren? Bei Mr. Biden hörte es sich in Warschau kürzlich so an.

Diese Leute sind anscheinend übergeschnappt. Vermutlich haben die Russen bei der „Befreiung Syriens“ zu sehr gestört. Nun, die Russen haben in Syrien jedenfalls einiges über die Motive des so genannten „Westens“ gelernt.

Auch in Deutschland wird heute wieder „befreit“, daß es nur so raucht. Auto als Feind. Umwälzung als Methode und Motiv gleichzeitig.

• Mittlerweile hatten die überlebenden Händler aber auch das Aktionsbündnis „Rettet die Friedrichstraße“ gegründet. Dass es wie bei jeder Umwälzung Ängstliche und Unzufriedene gab, ließ sich nicht mehr völlig ignorieren. Wo aber die Narrativnot am größten ist, wächst die rettende Studie auch. In der Berliner Zeitung trommelten Journalisten mit besonderer Begeisterung für die Transformationszone. Sie fanden auch den makellosen Zahlenbeweis, dass der Senat richtig lag und liegt. Unter der Überschrift „Überraschende Erkenntnis: die autofreie Friedrichstraße zieht Besucher an“ zeigten zwei Redakteure Ende März 2022, dass die Geschäftspleiten und Umsatzrückgänge offenbar auf Wahrnehmungsstörungen der Händler beruhen. In Wirklichkeit erlebe die südliche Friedrichstraße gerade eine Hochblüte.

Lüge ist Wahrheit und Krieg ist Frieden, … Propaganda ist offensichtlich allgegenwärtig. Wenn sie Krieg führen, dann faseln Vulgär-Philosophen von «Naturrecht». Dann sind Pflugscharen und schwere Waffen plötzlich das Gleiche.

Daß eine so genannte „themenfremde Russenpropaganda“ gewisse Claqueure stört, heißt übrigens nachlesbar eben nicht, daß derlei Leute grundsätzlich etwas gegen Propaganda haben. 🙂

Mit freundlichen Grüßen

Thomas

Jochen Schmidt

15. Mai, 2022@ Albert Schultheis

Ich finde Ihre Kritik an dem Artikel oben überzogen. Die internationale Krise würde ich ähnlich düster beurteilen wie Sie. Aber selbst wenn die von Ihnen angedeuteten Verwicklungen tatsächlich bestehen sollten, selbst wenn wir tatsächlich kurz vor dem 3. Weltkrieg stehen sollten, so folgt doch hieraus mitnichten, dass Artikel wie der obige von Herrn Wendt nicht relevant, sondern belanglos oder gar hinfällig wären (Sie schreiben deutsch und deutlich: «Wen interessiert so ein Scheißdreck jetzt noch?»).

Es kann doch wohl nicht sein, dass wir angesichts dieser internationalen Krise nur noch von einem einzigen Thema – oder jedenfalls nur noch von ganzen wenigen Themen – lesen und sprechen dürfen!

Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass es eben überhaupt nichts besser macht, falls man von dieser internationalen Krise so spricht, wie z. B. Sie es hier tun (wie gesagt: ich sehe das recht ähnlich), wenn man dies berücksichtigt, dann fragt sich doch, mit welchem Recht Sie schon die thematische Ausrichtung des Wendt-Artikels oben ablehnen: Sie selbst haben hierfür keinerlei Gründe vorgebracht, sondern einfach nur auf die große Gefahr verwiesen («Die Frage ist jetzt nur noch: wo steigt der erste nukleare Rauchpilz auf?»). Doch so ein Appell reicht nicht aus, um Wendts Themen-Wahl zu diskreditieren.

Thomas

18. Mai, 2022Lieber Herr Schmidt,

ich sehe das anders.

„Doch so ein Appell reicht nicht aus, um Wendts Themen-Wahl zu diskreditieren.“

NAch meinem Dafühalten bringt der Herr Schultheis oben nicht die Themen-Wahl Wendts „ in Verruf“,

https://de.wiktionary.org/wiki/diskreditieren

https://de.wiktionary.org/wiki/Verruf

sondern ordnet das Thema „Jarasch-Piazza/ Friedrichstraße/ Sozialismus/ Berliner Zeitung“ auf (s)einer Skala derzeitiger Katastrophen ein. Wieso nicht.

„Es kann doch wohl nicht sein, dass wir angesichts dieser internationalen Krise nur noch von einem einzigen Thema – oder jedenfalls nur noch von ganzen wenigen Themen – lesen und sprechen dürfen!“

Das stimmt. Sehr richtig.

Allerdings geht es dem Herrn Schultheis ja klar und deutlich nicht etwa darum, nur noch von einem einzigen Thema lesen und sprechen zu dürfen. „Mit Verlaub“, leitet er ausdrücklich seinen Kommentar ein, und er weist im Folgenden auf das hin, was ihm in dieser Zeit als Thema besonders wichtig erscheint. Es gibt eben Menschen, die es quält, wenn Schönes zerstört wird (siehe oben). Sein Herz blutet da nicht weniger als das Herz des Herrn Wendt (siehe oben). „Es hängt eben alles mit allem zusammen“ (siehe oben). Seine Abfälligkeit über die Piazza Jarasch (7. Mai) hat er bedauert (9. Mai) und auch erklärt, woher seine Empfindlichkeit in der Sache rührt (9. Mai an den Herrn van Houten).

Im Grunde steht es über dem Eingabefeld ja groß geschrieben: „Ihre Meinung dazu“! Nach meinem Dafürhalten geht eine Debatte unter kultivierten Bedingungen so. Genau

so. Sie haben ja auch ein Stück weit Recht. Das ist ja der Witz an der Sache.

Alles gut.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas

Dr. habil. W. Manuel Schröter

7. Mai, 2022Danke, Herr Wendt.

Und weil es so ist, wie Sie schilderten: Meine Ehefrau und ich waren vor einigen Jahren besuchsweise (aus der Provinz, aus Sachsen kommend) in Berlin. Die werden uns dort, als Gelegenheits-Touristen, nicht wieder sehen, um es gleich vorweg zu nehmen.

Schon damals, man hatte noch den Betonkern des «Palazzo Prozzo» (auch «Italien» – DDR-Volksmund) vor Augen, nervte uns so ziemlich alles in der Bundeshauptstadt. Wir hatten den Eindruck, dass man es den Leuten (und auch gelegentlichen Besuchern) gern schwer machen will, dort normal zu «flanieren». Vielleicht geht es ja in den Außenbezirken, aber im Zentrum, wo sich ja doch die meisten kulturellen Einrichtungen befinden, geht es gar nicht.

Und so bleibt es bei uns dabei: Lasst die Regierenden weiter ihren sinnfreien Quark mit viel Geld breittreten; vielleicht kriegen sie eines Tages auch eine Quittung derart, dass sie in den von ihnen geschaffenen Habitaten nicht nur flanieren, sondern auch leben müssen. Uns, meiner Frau und mir, werden sie nicht begegnen.

Karsten Dörre

8. Mai, 2022Im Kommunismus gibt es keinen Konsum. Da wird nur das aus dem Laden geholt, was wirklich nötig und gebraucht wird. Der Neue Mensch hat keine Wünsche, Begehrlichkeiten, Ziele. Das Individuum kommt nicht in ein Umerziehungslager (wie in China). In Europa wird das unter dem Deckmantel der zu verteidigenden Demokratie subtil und latent per NGOs, Politiker und euphorisierten Mitläufern behutsam per Weltuntergangsstimmung eingeimpft. Derzeit macht der böse Putin das «behutsam» kaputt und man muss sich mit schmerzerfülltem Gesicht dazu bekennen, dass die Transformation bzw. «Zeitenwende» durch den Ukrainekrieg schneller stattfinden müsse, was zu Not, Armut und Elend führe, aber das so nicht gewollt ist (Ähnlichkeiten mit Robert Habeck sind gewollt).

A. Iehsenhain

8. Mai, 2022Die „Ewigmorgigen“ – könnte auch heißen: ‚Wir haben keinen Plan, aber den wollen wir umsetzen‘. Jaraschs Vater Helmut Hartmann gründete im Ruhestand das „Forum Interkulturelles Leben und Lernen (FiLL)“; dessen Ziele sind (unter der Rubrik „Mission“) u.a. „Begegnung und Gastfreundschaft“: „FiLL geht es um eine Kultur der Gastfreundschaft“. Umso überraschender, dass es sich dabei um Autos handelt (zumindest in Berlin und nicht in Augsburg). Einer der Partner des Forums ist das Gesundheitsamt Augsburg, wobei für therapeutische Zwecke wahrscheinlich die „Parapsychologische Beratungsstelle der Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie (WGFP)“ in Freiburg die bessere Adresse wäre. Vor allem, wenn man sich beim FiLL-Partner „Channel welcome“ die Vision „Augsburg 2040“ anschaut. „Fast 2000 Augsburgerinnen und Augsburger haben Fortbildungen im Umgang mit Vielfalt besucht“. Sollte im Video der entsprechende Veranstaltungsort abgebildet sein, dann handelt es sich um eine stilisierte Gummizelle mit Playmobil-Männchen und Myriaden von Zetteln (wahrscheinlich Restbestände aus Hartmanns Papiergroßhandel) mit visionären Botschaften wie „Kartoffeln anbauen“, „Ich bin dafür aber Obdachlose nicht“, „Teurere und bessere Lebensmittel kaufen“ oder „Jeden Tag Sex“. Weitere Schlagworte wie „Bedingungsloses Grundeinkommen“ oder „Autofreie Stadt“ dürfen nicht fehlen (letzteres widerspricht dann wieder dem Verständnis für Gastfreundschaft, zumindest in Augsburg). Da keimt in mir der Verdacht, dass Jarasch in der Berliner Friedrichstraße die Vision von Papa Hartmann (am Ende vielleicht eine Reinkarnation des Esoterikers Franz Hartmann) für die Stadt Augsburg umsetzt, weil man sich dort vorerst noch damit begnügen muss, Hotels, Straßen und Bäche umzubenennen und nicht dem erweiterten Brutalismus z. B. eines Le Corbusier frönen kann, der mit „Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp“ etwas erschuf, das an das geschmolzene und wieder erstarrte Logo der „Käserei Champignon“ erinnert. Allerdings dürfte eine Einheit von Geschichts- und Gedankenreinigungsfirmen schon unterwegs sein, um z. B. unter Augsburger Barockstuck genügend nackte Puttenarscherln und Luzifers Gemächt beim Sturz in die Hölle in Deckengemälden aufzuspüren. Vielleicht kehrt dann in Berlin wieder etwas Ruhe ein, wer weiß?! „Aber darin liegt ja der Charme progressiver Politik: Sie löst Probleme, die Bürger vorher nicht hatten.“ Wahre Worte eines wieder einmal vorzüglichen Wendt zum 7. Mai 2022. Der Satz erinnert mich an den Chef von „Dannys Brathähnchen“ aus „Ente gut, alles gut“, der seinen Sekretär anfährt: „Don’t give me problems, give me solutions!“ Also das umgekehrte Motto der Grünen und verwandter Unfälle der Weltpolitik.

Jochen Schunter

9. Mai, 2022Werter Herr van Houten,

ob Herrn Schultheiß’ Kommentar zum Thema passt? Wahrscheinlich nicht! Aber ihm Russenpropaganda vorzuwerfen? Na, ich weiß nicht.

Wie sieht es denn mit Ihrer NATO Propaganda aus? Freiheitskampf der Ukraine! Ich bitte Sie!

Fehlt nur noch die „ westliche Wertegemeinschaft“!

Man merkt ihren Argumenten die Äußerlichkeit an. Da spricht etwas durch sie hindurch!

Hohles Pathos!

Es gibt Fakten, die das Narrativ der Systemmedien zumindest zweifelhaft erscheinen lassen! Die fehlende Auseinandersetzung mit anderen Sichtweisen merkt man Ihrer schablonenhaften Argumentation an!

Sie wären dann mit Sicherheit etwas nachdenklicher!

williwob

11. Mai, 2022Wir sehen wie in jedem ideologisch geprägten Sozialismus – nun mit angeblich grün angehauchtem Zusatzeifer – das Geld für alle Experimente wächst auf den Bäumen und Sinn und Verstand für Betriebswirtschaft, Marktwirtschaft und Wohlstand wurde weggerodet, wie Kultur und Tradition auch in jedem Sozialismus vorher schon. Reimt sich sogar. Nur, diesmal kommt kein Franz-Josef mit einem Mrd.Kredit aus kompetenten Marktwirtschaftlichen Gefilden um die Ecke und rettet die Situation für noch ein paar Jahre weiter wurschteln im Dunstkreis sich gegenseitig bestätigender Funktionärseliten mit Gesinnung und Haltung. Wie düster das neue sozialistische Experiment ausgeht, darf man nur vermuten. Noch zehren wir alle von einer Substanz, die Generationen und Jahrzehnte Ideologieferne zusammen getragen hatten. Demnächst, beim richtig fetten Zusammenbruch nicht nur eines Teils Deutschlands sondern gleich des Gesamten, wird es aber schon ausreichend Fachkräfte, Professoren und Ingenieure in Soziologie, Gender, Geschlechtervielfalt, Minderheitenschutz und Antirassismus geben, die dann allesamt als «Trümerfrauende» den Karren direkt aus dem Schlamm ziehen – wir aber sind dann auch nicht mehr hier, wie alle Unternehmer, echte Fachkräfte, echte Leistungsträger, echte Malocher! Das lasst die selbsternannten Eliten mal schön selbst machen.

Anna-Sophia Meier

26. Mai, 2022«Das wohlmeinende Sozialingenieursmilieu – das zeigt sich in der Friedrichstraße besonders mustergültig, aber eben nicht nur dort – verfügt über die Kraft eines neuen Midas. Alles, was es berührt, funktioniert anschließend entweder schlechter als früher oder gar nicht mehr. Hässlicher wird es garantiert auch. Nicht selten durch den Einsatz von extraviel Geld.»

Hübsch und treffend formuliert 🙂

Das weckt in mir sogleich die Assoziation zum neuen Flughafen vor den Toren der Stadt mit Walk-through-alkohol-und-zigarettenverkauf, im Vergleich zum zentrumsnahen Flughafen Tegel, der praktisch zum Reisen war, und im übrigen funktionell ohne den so viel beklagten Konsumzwang.

Man hätte einige Milliarden einsparen können, müsste nicht durch den Schnapsverkauf tapsen und wäre schneller, wenn man denn das wesentliche beim Alten belassen hätte. Dann bräuchte man jetzt am Freitag abend um 24 Uhr nicht Ewigkeiten, um mit der S9, die an jeder Toilette hält, irgendwann mal in die Stadt zu kommen, wie am vergangenen Freitag. Immerhin kommt um 24 Uhr wenigstens noch eine S-Bahn, was bei Streiks, aber nicht nur da, schon mal für längere Zeit nicht der Fall war, so man von Schönefeld zu Fuss in die Stadt hätte laufen können – oder wieder wegfliegen.

Auch hier gilt aber, wie Sie korrekt anmerken, nicht diejenigen fragen, die den Flughafen regelmässig nutzen oder die Flughafen-nah wohnen, wie die Bewohner des Stadtteils Tegels.

Und wenn sich die Bevölkerung doch ungefragt äussert, dann gemäss Ansage Müller, Mehrheitsmeinung einfach ignorieren. Denn warum sollte man auf Mehrheiten oder gar Betroffene hören, wenn man es doch selber besser weiss?

Ehrlicherweise muss man aber sagen, die Planung fürs Desaster begann schon unter der CDU, die provinzielle Bräsigkeit und mutmasslich auch Korruption der Berliner Lokalpolitik, ob rechts oder links, ist mindestens so schädlich und teuer wie der Wille zur Transformation der Gesellschaft mittels Bürgererziehung, Struktur- und Stadtumbau, der die Politikwissenschaftlerin Jarasch und ihresgleichen treibt.

Was den Einwurf betrifft, man dürfe solche Themen vor dem Hintergrund eines Krieges nicht diskutieren, möchte ich nicht nur den Christen unter uns ( ich gehöre sicher nicht dazu, aber auch in der Bibel und unter Christen findet sich bekanntlich mal ein wahres Wort ) zum Trost die Worte Luthers entgegenhalten:

Wenn morgen die Welt unterginge, dann pflanzte ich heute noch einen Apfelbaum.

Thomas

30. Mai, 2022Staaatskunst und Krempel

Im obigen Artikel geht es um die Friedrichstraße Berlin, sozialistische Zukunftsmusik, die Berliner Zeitung und solche Sachen. Selbstverständlich darf dann im Kommentarbereich zu diesem Artikel ein Leser die Frage stellen, wen denn das heute noch interessiert. Überhaupt, wenn er dazu ein Fragezeichen benutzt. Damit ordnet dieser Leser lediglich das Artikelthema auf seiner Skala derzeitiger Katastrophen ein. Pflanzt dagegen ein Leser sein Apfelbäumchen in ein Beet, auf dem geschrieben steht, es gäbe zum Artikelthema einen „Einwurf“, man dürfe solche Themen vor dem Hintergrund eines Krieges nicht diskutieren, dann handelt es sich dabei im Grunde um Privatvergnügen. Was natürlich nicht schlimm ist.

Berlin halte ich im Großen und Ganzen heute für eine bunte Katastrophe. Insbesondere die Friedrichstraße. Natürlich spielt das im Großen und Ganzen eine Rolle. Beispielsweise halte ich Claes Oldenburgs «Houseball» im Quartier 200 für gruseligsten Buntkitsch.

https://www.welt.de/kultur/article194280157/Kunst-im-oeffentlichen-Raum-Darum-sieht-es-in-Berlin-so-scheusslich-aus.html

Bei derlei „Kunst“ kommt es mir oft so vor, als habe da wer seine Knetgummi- oder Sandkastenphase aus dem Kindergarten mithilfe von Cannabis und Langzeitstudien über die Zeit gerettet; und er soll nun beispielhaft dafür geehrt werden. Widdewiddewitt.

Ein anderes Beispiel für gruseligen Buntkitsch:

In Forchheim (30.000 Einwohner) steht seit 2016 eine Quinze-Skulptur. Die erste in Deutschland, versicherte der Bürgermeister bei der festlichen Enthüllung, Sie trägt stolz den Namen „talking to the Sky“.

https://www.nordbayern.de/region/forchheim/forchheims-quinze-skulptur-bunter-dialog-mit-dem-himmel-1.5276606

Mein Beitrag dazu:

Sie (also quasi diese „Wir“) und ihre „Kunst“,

die sprechen nicht mit Hinz und Kunz,

nicht mit Gewöhnlich oder Frei,

instead they (also „Wir“) „talking to the Sky“.

Ein bunter Blechhaufen ist also „ein bunter Dialog mit dem Himmel“. Bravo! Da muß man erstmal drauf kommen. Oldenburgs «Houseball» sieht wenigstens noch nach Knetgummi-Ästhetik und Handwerk aus. Sogar seine riesige Spitzhacke (documenta) oder seine Riesenschaufel gehen noch an. Aber bei „Talking to the sky“ und seiner Enthüllung sieht es so aus, als sei das von einer Filmförderung Iris Berbens gefördert worden.

Mit genügend Absinth und Cannabis (ich greife eigentlich nur zu Bier), einem Schweißgerät und einer guten Lohngalvanik würde ich eine ähnliche Scheußlichkeit wohl zum halben Preis hinkriegen. Aber gut, die Sparkasse hat´s ja. Arne Quinze (kein deutscher Wikipedia-Eintrag) war übrigens mal eine Zeitlang verheiratet mit Barbara Becker. Deren Sprössling, Noah Becker, macht zum Glück keine monumentale Kunst, er malt nur. Seine Werke kosten zwischen 14.000 Euro bis 29.000 Euro (Galerie Salzburg). Das muss man wirklich gesehen haben. Man ist wirklich blöd, wenn man in Deutschland heute noch acht Stunden pro Tag malochen geht.

Was das Beispiel soll?, nun,

nur mal angenommen, mir würde auf die Schilderung dieser Katastrophe hin (wäre sie Thema) jemand erzählen, daß ihn Forchheim überhaupt nicht interessiert, weil ihm eine andere Katastrophe (wie beispielsweise die Katastrophen Friedrichstraße Berlin) als viel wichtiger erscheint, dann würde ich daraufhin natürlich nicht zu behaupten wagen, da hätte jemand den Einwurf gebracht, man dürfe Forchheim nicht vor dem Hintergrund der Friedrichstraße Berlin debattieren. Das wäre nämlich Unfug. 🙂